第22期(2023年度)助成

「公開プレゼンテーション」を開催します

当日発表資料(PDF90ページ)をこちらにアップしました。

高木基金は、生涯をかけて、在野の立場から核・原子力問題への専門的批判に力を尽くした高木仁三郎の遺志に基づき、「市民科学」を志す個人・グループの調査研究活動を助成しています。

第22期(2023年度)の国内枠調査研究助成の最終選考の一環として、7月29日(土)に「公開プレゼンテーション」を行います。

当日は、高木基金の役員や支援者、さらに一般の方にも参加していただく中で、書類審査を通過した18件の内の12件の応募者に、調査研究のねらいや実施計画を説明していただき、その発表に対しての質疑応答を行います。最終的な助成先は、高木基金の理事会で決定しますが、公開プレゼンテーションでの発表および質疑応答が、最終選考の重要なポイントとなります。

高木基金は、設立以来、公開プレゼンテーションにおける開かれた意見交換を大切にしてきました。新型コロナウイルスの感染状況にも注意した上で、都内の会場とオンラインでの発表・参加を併用し、質疑応答を行いたいと考えています。(なお、当日までの感染状況などによっては、会場での参加人数の制限などを行う場合もありますので、その点はご容赦ください。)

高木基金の助成の財源は、一般の市民からの会費・寄付に支えられています。「市民科学」にふさわしい研究を、市民が選び、応援していくための場として、多くの方にご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。

開催概要 / タイムテーブル

公開プレゼンテーションの開催概要

| ■日 時 | 2023年7月29日(土) 10:00~18:30頃 |

| ■会 場 |

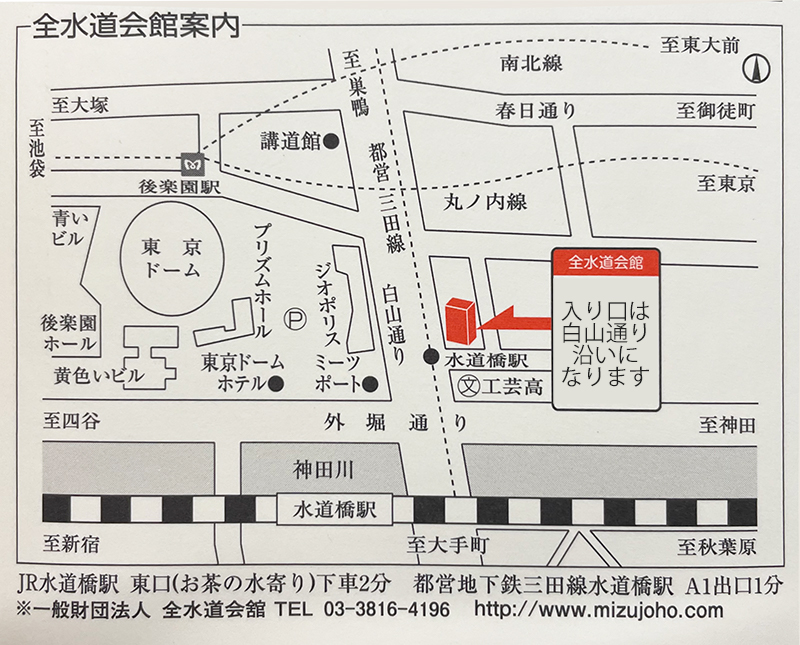

水道橋・全水道会館5F中会議室(東京都文京区本郷1-4-1) JR水道橋駅東口から徒歩約5分

|

| ■内 容 |

調査研究助成書類選考通過の18件の内の12件について、応募者による調査研究計画の発表と 質疑応答 |

| ■参加方法 |

会場での参加もオンライン(Zoom)での参加も可能です。 いずれに場合も、参加ご希望の方は、こちらのフォームからお申し込みください。 会場(定員90名)での参加人数は、発表者および高木基金の役員・事務局あわせて20名程度、 一般参加者20~30名程度を想定しております。ただし、新型コロナウイルス等の感染状況に よっては、さらに人数を制限する場合もあることをご了承ください。 |

| ■参加費 | 無料(よろしければご寄付をお願いいたします。) |

| ■その他 |

会場参加、オンライン参加とも、途中参加・途中退出が可能です。 関心をお持ちの応募についての時間帯だけ参加するかたちでも問題ありません。 なお、公開プレゼンテーションは選考の一環として行うものであり、録画を後日、 公開することは予定していません。 また、発表・質疑応答の録画・画像の保存などはご遠慮ください。 |

タイムテーブル

グループ名・氏名をクリックすると調査研究の概要が表示されます。

応募者名の前の◆印はオンラインでの発表、◇印は会場での発表の予定です。

| 10:00 | 開会・趣旨説明 | |

| 10:15 | 調査研究計画の発表 午前の部 | |

| 応募金額 100万円 | ||

50万円 | ||

100万円 | ||

| 11:55 | <昼食休憩> | |

| 12:55 | 調査研究計画の発表 午後の部(1) | |

50万円 | ||

50万円 | ||

◆ 子どもたちに核のゴミのない寿都を!町民の会/南波 久さん 『小さな町に起った大きな課題を、道内・道外の議論としていくために』 |

100万円 | |

| 14:35 | <休憩> | |

| 14:50 | 調査研究計画の発表 午後の部(2) | |

◆ もんべつ海の学校/村井克詞さん 『紋別港における藻場分布と生物の蝟集状況調査』 |

100万円 | |

50万円 | ||

◆ 清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会/森 明香さん *3 『気候危機時代の豪雨に対応しうる川づくり・流域社会づくりに向けた 基礎的研究 ―球磨川豪雨災害調査の「中間報告」説明会を通じて―』 |

100万円 | |

| 16:30 | <休憩> | |

| 16:45 | 調査研究計画の発表 午後の部(3) | |

50万円 | ||

◆ 原田浩二さん 『市民によるPFAS調査のための化学分析基盤の構築』 |

45万円 | |

40万円 | ||

| 18:25 | 事務局長挨拶 | |

| 18:30 | 閉会

| |

*1 代表者の河田昌東さんにかわって原野好正さんが発表します。

*2 代表者の濵田郁夫さんにかわって山下正寿さんが発表します。

*3 代表者の木本雅己さんにかわって森 明香さんが発表します。

※やむを得ない事情により、発表者や発表時間帯が変更になる場合もあります。