原発労働者の労働安全・補償制度と被曝労働災害の実態に関する国際調査(その2)

| 被ばく労働を考えるネットワーク |

研究成果発表会配布資料[pdf] |

|

| 渡辺 美紀子 さん | ||

| http://hibakurodo.net/ | ||

| 70万円 |

被ばく労働を考えるネットワーク編『原発被ばく労災─拡がる健康被害と労災補償─』、三一書房、2018年6月5日発行

インタビューに応じてくださった鉱業・化学・エネルギー産業別労働組合の産業グループ事務長フランツゲアハート・ホエアンシェメイヤー氏と現地調査メンバーの高木和美。

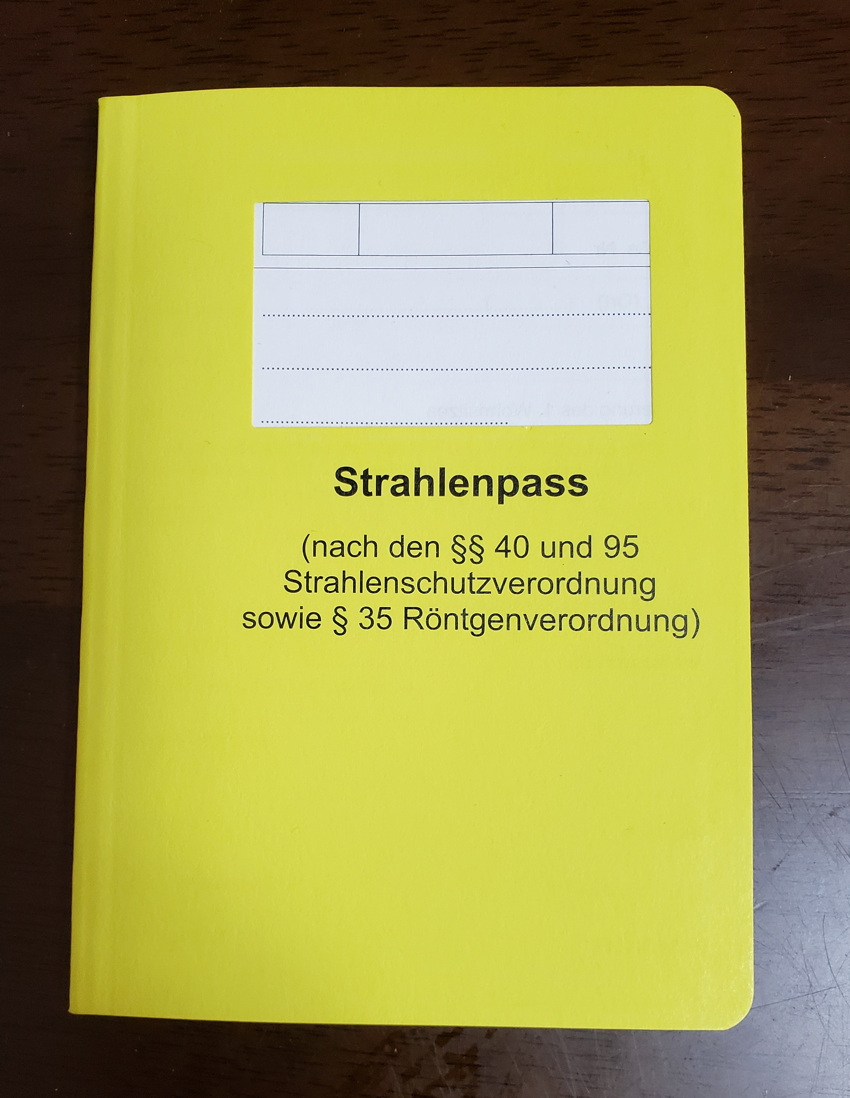

ドイツの放射線管理の手帳

バイエルン州のドナウ川流域にあるグンドレミンゲン原子力発電所。2018年11月訪問

研究の概要

2017年12月の助成申込書から

福島原発事故以前から、政府と電力会社及び元請会社は、原発労働者の労働実態と健康被害状況について、隠蔽と言って差し支えないほど明らかにしていない。その条件のもとで、主として非正規雇用労働者が使い捨てられてきた。労働者保護制度は不備であり、使いうる制度さえ労働者がアクセスしにくい環境が作られている。被曝労災・労災死を一人でも減らすため、原発被曝労働に関する実態解明と労働安全・労働者保護制度そのものと運用のあり方の抜本的見直しは緊急の課題である。また、原発問題のアキレス腱でもある被曝労働問題があまり注視されないのは、原発を持つ他の国でも同様であり、この問題は国際的な共通課題である。

本研究では、日本のみならず原発を有する各国について、公開資料等から原発労働者の労働安全制度と労災補償制度について比較するとともに、各国の労働団体・市民団体と協力して労働者への聞き取り調査を行い、労働実態と労災・健康被害の国別比較を行い、そこから捉えうる問題を明らかにすることを目的とする。

研究を進める国内体制としては、被曝労働問題に取り組む諸団体や社会学的調査の経験がある研究者と共同で行う。国際的体制としては、今年度の調査研究に参加したウクライナ、フランス、ドイツ、韓国、日本のメンバーに、この調査研究の過程で関係ができたアメリカの共同研究者を加えた6カ国の協力体制で進める。

この調査研究は2017年度に高木基金の助成を得て開始されたが、財政的・マンパワー的事情から、初年度は主にフランス、韓国、日本についての調査を行った。本申請では、上記3カ国の調査結果を集約しつつ、初年度に十分な調査ができなかったドイツ、ウクライナにアメリカを加えた3カ国の調査を重点的に行う。

この成果は、労働者や市民に対して被曝労働に関する正確な情報を提供するために用いるとともに、各国政府および事業者に対して、労働安全・労働者保護制度の改善を要求するために用いる。

中間報告

2018年10月の中間報告から

原発労働者の労働実態と健康被害状況は、隠蔽と言って差し支えないほど明らかにされておらず、主に下請労働者が使い捨てられてきました。被曝労災・労災死を一人でも減らすため、原発被曝労働に関する実態解明、労働安全・労働者保護制度と、その運用のあり方の抜本的見直しは緊急の課題です。

本研究は、日本のみならず原発を有する各国について、原発労働者の労働安全制度と労災補償制度について比較するとともに、各国の労働団体・市民団体と協力して労働者への聞き取り調査を行い、労働実態と労災・健康被害の国別比較を行い、問題を明らかにすることを目的としています。3年程度の研究期間を想定しており、初年度である2017年度は主にフランス、韓国、日本についての調査を行いました。2年目の今年度は、上記3カ国の調査結果を集約しつつ、ドイツとウクライナの調査を重点的に行っています。

昨年調査が進められた日本における原発労働者の労働安全・労働者保護制度の現状と問題点については、これまでの問題事例や労働者からの聞き取りを含め、書籍『原発被ばく労災 ―拡がる健康被害と労災補償』(被ばく労働を考えるネットワーク編、三一書房)にまとめて出版しました。より広範な労働者からの聞き取りの集約は、現在進めているところです。

また、昨年現地調査を行ったフランスの被ばくによる職業病の認定制度や損害賠償制度は、日本にも導入すべきであると思われる点が多く、その調査報告は、現在進められている福島第一原発被ばく労災損害賠償請求裁判(あらかぶさん裁判)の資料として活用すべく準備を進めています。

今年度の現地調査はドイツでの調査を11月に予定しており、現地の共同研究者と協力して調査対象の機関や人物との調整を進めています。また、労働被曝による健康影響と発ガンへの賠償に関する国際労働機関のレポートILO Occupational Safety and Health Series, No. 73 "Approaches to attribution of detrimental health effects to occupational ionizing radiation exposure and their application in compensation programmes for cancer"の翻訳を進めています。

結果・成果

完了報告・研究成果発表会資料より

この研究では、原発労働者の安全と権利のために取り組むべき課題を提示するため、日本ほか、ウクライナ、フランス、ドイツ、韓国、アメリカの5カ国について、原発労働者の労働安全制度・労災補償制度等を調査するとともに、労働実態の聞き取りを行い、それらの国別比較を行っています。2018年度は本研究の2年目であり、特にドイツについて集中的に調査を行いました。事前調査の上、11月3日〜12日にドイツにて、連邦放射線防護庁およびバイエルン州環境局の担当者、2人の元原発労働者と工業・化学・エネルギー産業別労組の担当者に聞き取りを行いました。

ドイツでも原発産業は下請構造が形成されており、正社員の賃金は手当等の加算で高い方ですが、下請の非正規労働者の賃金は基本給が最低賃金レベルです。労働者の被曝線量は国の放射線防護登録簿で一元管理されていますが、原子力施設の労働者で法的な線量限度を超えた報告はこれまでにないといいます。一方、上記の線量登録と放射線管理手帳の運用は別になっています。放射線防護登録簿の登録者のうち、放射線管理手帳を持っているのはわずか10%程度とのことでした。

当局担当者は、原子力施設はよく監視・管理され、労働者に被曝による健康被害が起こるとは考えられない、としています。一方、非ホジキンリンパ腫と慢性リンパ性白血病を発症した2人の労働者は、原子力施設で働く労働者で被曝によると思われる病気を発症した人を多く知っているし、多くの労働者が早すぎる死を迎えて

いると話しました。労災保険組合による労災認定のハードルは高く、下請非正規労働者は労組の支援もほとんどありません。最末端で汚染除去作業などを行う労働者の7〜8割は外国人労働者です。ドイツ語を話せない人が多く、国の放射線防護登録簿からも除外されています。

このほか、今年度は『ILO Occupational Safety and Health Series, No. 73』の翻訳作業を進めました。また、昨年度行ったフランス現地報告の成果を『原子力資料情報室通信』で報告するとともに、書籍『原発被ばく労災―拡がる健康被害と労災補償』や福島原発被曝労災損害賠償裁判(あらかぶ裁判)の資料として生かしました。

※ドイツ現地調査チーム:高木和美(岐阜大)、フェリックス・ヤヴィンスキ(ライプチヒ大)、 川崎陽子(在独環境ジャーナリスト、調査報告書翻訳)

その他/備考