福島第一原子力発電所の事故原因と推移過程に関する、運転データと客観的事実にもとづく詳細検討(その2)

| もっかい事故調 |

研究成果発表会配布資料[pdf] 研究成果発表会配布資料[pdf] |

|

| 田中 三彦 さん | ||

| 80万円 |

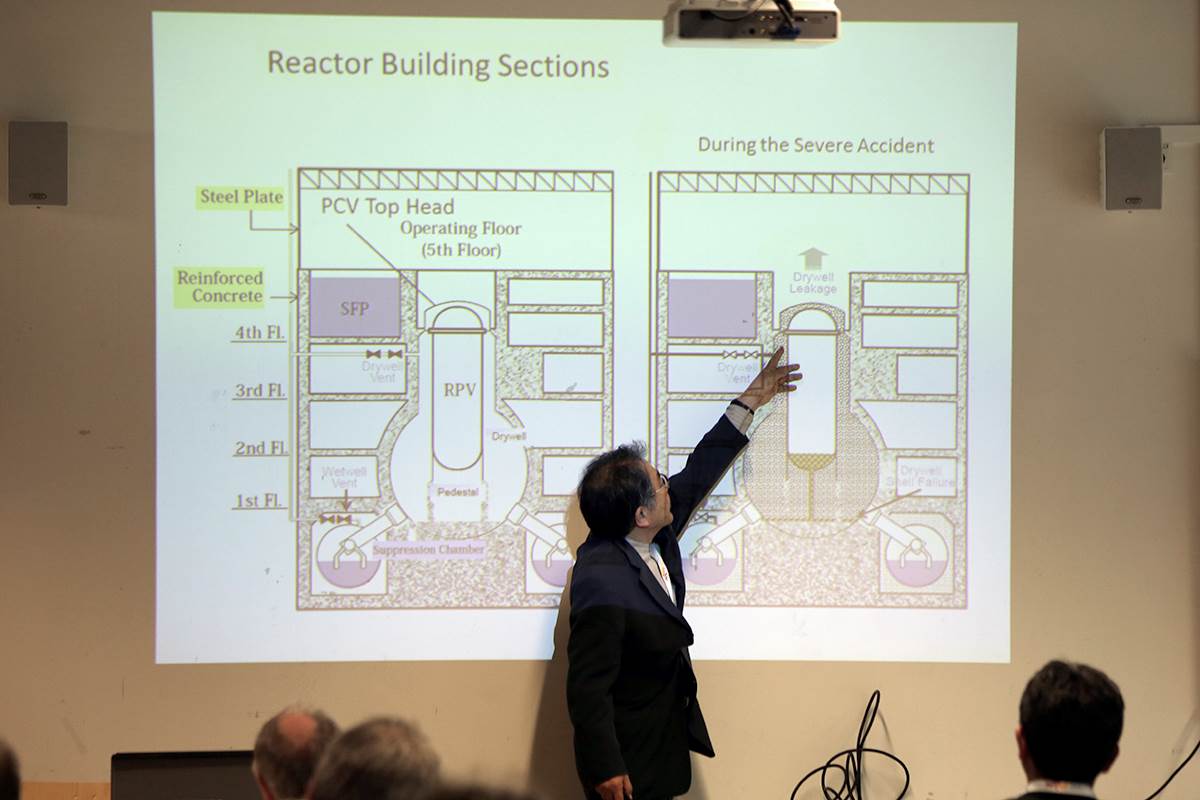

NURIS2015基調講演:佐藤暁

NURIS2015福島第一原発事故をテーマとする会合での発表:田中三彦

『科学』2016年6月号(岩波書店)には、「もっかい事故調」による特別企画「日本の原子力安全を評価する」が64頁にわたって掲載された

研究の概要

2014年12月の助成申込書から

私たち「もっかい事故調」は、「福島第一原発の各号炉で何が起きたのか」を中立的・科学的視点から、できるかぎり詳細に明らかにすることを目的として調査研究をおこなっている。

「2011年3月11日東北地方太平洋沖地震」を起因として発生した東京電力の福島第一原発事故は、現在もいろんなかたちで継続しており、熔融燃料(炉心デブリ)の回収や汚染水の処理など、手探りで方法・手段を開発しながらの対応に追われている状況である。事故の原因・推移についても、データ不足や調査不能のため未解明の問題を数多く抱えている。

私たちの調査研究の作業は、国会事故調において事故の直接的原因の調査に当たったワーキンググループ1のメンバーが中心にすすめている。必要に応じて国内外の専門家・研究者等の協力も求め、作業報告書は日本語版だけでなく英語版も作成し、事故原因について海外への発信をおこなう予定である。

海外での発表の一歩として、2015年4月にINRAG(国際原子力リスク評価グループ)が主催しウィーン(オーストリア)での開催が予定されている「第1回原子力リスクに関する国際会議」(NURIS 2015)に参加し、福島第一原発1号炉についての2編の報告をすべく準備している:一つは、1号炉の水素爆発が原子炉建屋の非常用復水器(IC)が設置されていた4階で最初に起きた可能性が高いこととその意味についてであり、もう一つは原子力規制委員会の事故分析検討会の中間報告書のICの挙動に関する記述への総合的な批判である。

また、福島第一原発2/3/4号炉で何が起きたのかについても調査を始めており、随時まとめの作業をおこなっていく予定である。

中間報告

2015年10月の中間報告から

「もっかい事故調」は、「福島第一原発の各号炉で何が起きたのか」を中立的・科学的視点から、できるかぎり詳細に明らかにすることを目的として調査研究をおこなっています。

2014年度までの調査・研究の成果をもとに、4月16日-17日にオーストリア・ウィーンで開かれた第1回「原子力リスクに関する国際会議(NURIS2015)」に参加し、基調講演(佐藤暁) および福島第一原発事故をテーマとする会合での発表(田中三彦)を行いました。発表の様子は「原子力資料情報室通信」で紹介しています。また、NURIS2015のWEBページ(http://nuris.org/)には、当日の発表資料とともに、写真入りで様子が伝えられています。

現在、共同研究に参加するメンバーの3名が、新潟県技術委員会の委員となっています。福島第一原発の事故原因調査やそれに関する新潟県技術委員会での論点(全電源喪失発生過程の検討、フィルターベントの性能,事故シナリオの策定)について議論するため、月一度のペースでメンバーが集って調査・研究の報告と意見交換等の作業をおこなっています。

また、原発の規制基準・安全基準について、世界の対応との比較検討をおこなっており、10月中旬以降にドイツ・エコ研究所の原子炉安全部門のクリストフ・ピストナー氏を迎えて、欧州(とくにドイツ)の状況と日本の状況とについて、共同で比較検討のワークショップなどをおこないました。その中で、大事故時の住民の避難計画の策定に関連して、伊方原発への視察を組み込みました。また、「フクシマ大惨事からドイツは何を学んだか, 日本は何を学んだか」というテーマにて、10月23日、議員会館でパネルディスカッションをおこないました。

ピストナー氏の来日を機に、規制基準・安全基準に関してより技術的な部分を含めた、さらなる共同作業を探っていく予定です。

結果・成果

完了報告・研究成果発表会資料より

私たち「もっかい事故調」は、国会事故調の作業完了後も福島第一原発事故の検討をつづけています。2015年度は11回の検討会を開催し、資料の収集と分析、データの解析等の作業を続けてきました。これらの成果は、雑誌『科学』などへの論文発表を行い、また、集会等(院内集会とシンポジウムをあわせて2回開催)での講演などを通じて社会的に広く公表しています。

「もっかい事故調」メンバーの田中三彦と佐藤暁は、ウィーンで開かれた「原子力リスクに関する国際会議」で、福島第一原発の事故調査と現状に関して、それぞれ報告と基調講演を行いました(2015年4月16〜17日)。

また、ドイツ・エコ研究所のクリストフ・ピストナーさんを招いて、伊方原発の視察と愛媛県八幡浜市での対話集会の機会をもちました(2015年10月20日)。10月23日には、衆議院議員会館において、ピストナーさんと佐藤とがパネリストとなり、「フクシマ大惨事からドイツは何を学んだか、日本は何を学んだか」と題してパネルディスカッションを開催しました。

田中・佐藤が委員として参加している新潟県技術委員会では、2015年2月21日に実施した福島第一原発1号炉原子炉建屋の現場検証の結果をもとに、田中が4階での水素爆発発生を説明し、水素爆発現象の専門家から賛同を得ました(2015年4月28日)。

「もっかい事故調」メンバーの伊東良徳は、写真のデジタルデータを画素レベルでの詳細な検討を行うことにより、波高計の記録と到達した波との対応を精密なものとし、「福島第一原発1号炉の全交流電源喪失が津波によるものではない」ことをあらためて証明しました(『科学』2016年1月号)。

また、日欧米の原子力に関する規制基準・技術基準の比較調査をすすめ、「日本の原発」に対する評価作業に取り組んでいます。(参考:もっかい事故調「日本の原子力安全を評価する」、『科学』2016年6月号、岩波書店)

その他/備考